En tu luz vemos La luz

Qué es un icono

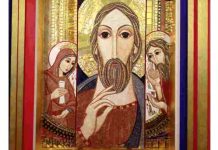

Desde que el Concilio de Calcedonia (451) definió que, en la persona de Cristo, Verbo encarnado, hay dos naturalezas: la divina y la humana, el arte iconográfico se esforzó por profesar esta fe, especialmente en el Icono de Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, así como la visión del Padre sobre el mundo que nos ha comunicado el Hijo: “A Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado” (Jn 1, 18).

“El icono representa y comunica una visión espiritual del mundo, de la historia y del hombre mismo. Si `espiritual´ es todo aquello que en la acción del Espíritu Santo nos habla de Dios, nos hace parecidos a Él, la realidad absolutamente espiritual, en este sentido, es el Hijo de Dios, Jesucristo, que puede decir de sí mismo: `quien me ha visto a mí, ha visto al Padre´ (Jn 14, 9). (Spidlík-Rupnik, La fe según los iconos, 14).

San Basilio dice que “por naturaleza los hombres desean lo que es bello”. Todos lo firmaríamos. Nos atrae la belleza. Más aún, nos descansa, nos serena, a veces nos alegra, a veces nos consuela, algo dice siempre al corazón. No sólo aquella que se nos ofrece en la naturaleza, la belleza estética. El horizonte abismal de una cordillera contemplada desde lo alto de una montaña en una mañana despejada, un valle verde y arbolado, una noche tachonada de estrellas, el amanecer en el mar arrullado por el vaivén de las olas, el campo fecundo de pasturas, un riachuelo transparente o un lago de aguas tranquilas, son paisajes que buscamos para nuestras vacaciones. Pero bello es también el primer llanto de un bebé, el dinamismo cósmico de los astros, la vitalidad de la fauna salvaje, la energía solar, la variedad de razas y culturas con que los hombres poblamos la tierra, bellos son tanto el canto como las lágrimas. Bella es la humanidad, en los niños, en las mujeres, en los ancianos, en los jóvenes, en los trabajadores de las múltiples artes, profesiones y oficios, en toda persona.

Y al escribir estas líneas sobre la belleza del hombre, un eco afectivo resuena en quien escribe, como también sin duda en el lector. El amor sugiere rostros y voces, la memoria trae ecos; tal vez un afecto herido podría deformar el recuerdo: la envidia o el resentimiento desdibujan a una persona y no nos parece ya bella. Tal vez falla la mirada. Tal vez falla la relación. Falla tal vez también la transparencia de la belleza de Dios en la persona misma. Deseamos lo que es bello. Rechazamos lo que no nos parece bello. Y constatamos que el amor está de por medio.

Los Padres de la Iglesia reflexionaron a fondo sobre la manifestación en Cristo del amor divino, cuando comentan la creación del hombre. Cuando decimos que hemos sido creados a su imagen y semejanza, indicamos también la vocación última del hombre. Dionisio el Pseudo- Areopagita escribe que “Dios nos concede participar en su propia Belleza”. San Macario, a su vez, decía que “el eros divino hizo descender a Dios sobre la tierra” de modo que, como comenta Evdokimov, “la potencia del amor divino contiene el universo y del caos hace el cosmos, la belleza. Normalmente todo viviente tiende hacia el Sol de la Belleza divina” (cf. Evdokimov, Teología de la belleza. El arte del icono).

De esta manera, piensan los Padres del Oriente cristiano, el hombre, a quien por ser imagen de Dios le ha sido dado participar de la Belleza divina, porta en sí un llamado a recuperar la semejanza deformada por el pecado, a crecer por amor-atracción, con una vida auténticamente espiritual, penetrada del Espíritu del amor, de belleza en belleza. En Occidente lo decimos con una expresión popular en el vocabulario tradicional cristiano: el santo deja a su paso “el buen olor de Cristo”. Un santo no sólo es bueno, es sobre todo bello porque irradia la Belleza divina. Y esta luz del santo, que él no podría darse a sí mismo, sino que es simple y profunda transparencia de la Presencia que lo habita, le hace atractivo y amable para cuantos buscadores de Dios tienen la alegría de conocerle y convivir con él.

Olivier Clement lo expresaba así:

“Para mí, el Icono es ante todo esto: que Dios se ha encarnado, que Dios no es solamente palabra que se dio a conocer por los profetas. Nosotros lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos contemplado. Dios se ha hecho rostro. Para mí el Icono es, sobre todo, el rostro de Dios. Además es el rostro de los santos, es el rostro de María, es el rostro de los hombres que son transparencias de la gracia. El Icono nos ayuda a considerar todo rostro humano como un Icono, porque todo rostro humano es un Icono de Dios”. (cit. por J.A. Marín Jiménez, Iniciación a la lectura de los iconos, 21)

Y así como sucede, o está llamado a suceder, con el rostro del hombre, el icono, arte simbólico cristiano por excelencia, a un tiempo esconde e irradia la Belleza divina. Es lenguaje e imagen, “revelación y al mismo tiempo anámnesis, memoria” (Špidlík-Rupnik). Los iconos, como sucede con los símbolos en la fe y en la vida cristiana, no sólo contienen un elemento espiritual subjetivo por el que el hombre busca, intuye, conoce y se ofrece a Dios en un movimiento “ascendente” de su espíritu, sino asimismo representan una realidad espiritual objetiva: el descenso de Dios hacia el hombre, y se hacen ocasión, lugar de encuentro, de la gracia con la naturaleza, de la eternidad con el tiempo, de Dios con el hombre (cf. Leonid Uspenskij, cit. por Špidlík-Rupnik). Tal es la fe espontánea del creyente que acude a orar ante una imagen sagrada, fe y tradición particularmente arraigada en los cristianos de Oriente habituados a orar con iconos.

El Concilio del 860, afirmaba: “Lo que el Evangelio nos ha dicho con la Palabra, el icono nos lo anuncia con el color y nos lo hace presente”. Confirmaba así lo declarado en el VII Concilio ecuménico, en palabras semejantes, cuando en el contexto de la controversia iconoclasta se manifestó explícitamente a favor del culto a las imágenes. No se trata de una presencia física en la madera o en los colores (que en los auténticos iconos son siempre de origen orgánico), sino espiritual, por la que la materia y la forma, de alguna manera posible sólo en el Espíritu Santo -Aquel por quien actúa la gracia de Dios-, se hacen transparentes y “traslucen” a aquel o aquellos a quienes el icono representa. En este sentido, en el Catecismo de la Iglesia Católica, leemos: “A través de sus iconos, es el hombre `a imagen de Dios´ finalmente transfigurado `a su semejanza´(cf Rm 8,29; 1 Jn 3,2) quien se revela a nuestra fe, e incluso los ángeles, recapitulados también en Cristo”. (CIC 1161)

Jesús, el Hijo de Dios, Palabra pronunciada por el Padre, se manifiesta y nos interpela en la Sagrada Escritura, particularmente el Evangelio, por la acción del Espíritu Santo, según el mismo Cristo anunció a los suyos antes de morir: “el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho” (Jn 14, 26). A esta luz, Evdokimov llama al Espíritu Santo el Iconógrafo divino, porque si “nadie puede decir `¡Jesús es Señor!´ si no lo hace movido por el Espíritu Santo” (1 Cor 12,3b), “nadie puede representar la imagen del Señor si no por don del Espíritu Santo”.

“Por tanto, el icono es considerado un espacio habitado por el Señor mismo. (…) La presencia de Dios se realiza en la liturgia de la que el icono forma parte. Es la oración de la Iglesia, de los fieles, la prueba de la presencia de Dios en el icono. Las oraciones mismas del pueblo de Dios ante el icono forman por sí mismas parte de la historia de salvación que el icono comunica”. (Špidlík-Rupnik, op.cit. 15-16).

Otros artículos que te pueden interesar:

Cómo rezar el Rosario con imágenes, Introducción

A Jesús le escuchamos en el Evangelio

7 medios prácticos para formar el hábito de la presencia de Dios